-

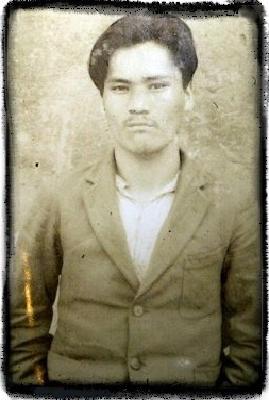

[기타] 윤봉길의사 서거79주년2011.04.29 PM 06:15

* 윤봉길 의거 79주년

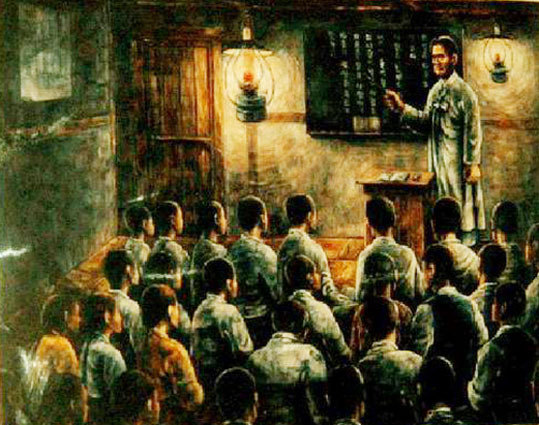

글을 배우러 가기 싫어서 꾀를 부릴라치면 어머니가 업고서라도 데려갔다고 한다.

그리고 1918년 덕산공립보통학교에 입학했다.

허나 다음해 1919년 3.1운동이 발발하고 윤봉길이 사는 지역에도 3일부터 주민들이

만세시위를 벌이기 시작하였다.

누가 조직할 수도 없고, 조직한다고 해도 그렇게까지 많은 사람들이 한 마음 한 뜻으로

대한독립만세를 외칠 수는 없을 것이다...

허나 일제의 탄압으로 수천 수만명이 죽어나가고 조선의 강산은 핏빛으로 물들었다.

이과정을 지켜본 12세의 소년은 자신의 학교에서도

일제의 제국신민으로서의 자질과 품성을 교육하는 노예교육을 하고 있다고 생각하고

스스로 학업을 그만두었다.

그리고 오치서숙을 졸업할 즈음 그의 스승인 매곡선생은 윤봉길에게 '매헌'이라는 호를 붙여주었다.

매화라...동지섣달 차가운 눈보라 속에서도 싹을 피우고 꽃을 피워 향기를 내뿜는 꽃이다.

바로 그 매화(梅花)에서 ‘매’자를 따고,

조선조 충신 성삼문의 매죽헌(梅竹軒)에서 ‘헌’자를 따서 ‘매헌’이란 호를 내려준 것이다.

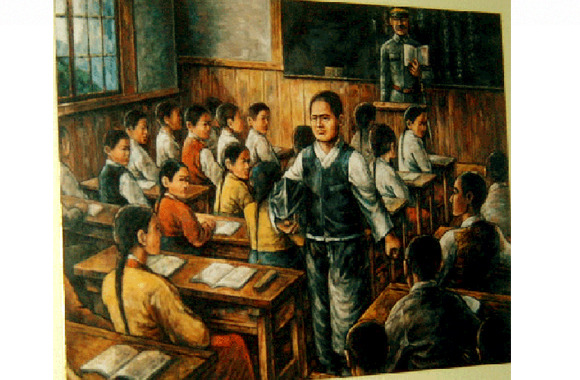

이후에 <농민독본>이란 책을 직접 써서 야학에서 청소년들을 가르치고,

자활적인 농촌부흥을 목표로 부흥원을 설립하여

농가 부업과 토산품 이용을 장려하며 학예회나 토론회를 열었다.

또한 날마다 나아간다는 뜻의 <월진회>를 조직,

마을에 포플러나무를 6천여주를 심고 산에도 밤나무 1천여주를 심는 등

농촌계몽활동을 활발히 하였다.

윤봉길은 자신의 이름을 쓸 때 끝 자인 길(吉)자를 의도적으로 틀리게 썼다.

‘길(吉)’ 자는 선비 사(士)와 ‘입 구(口)’로 이루어져 있으나

그는 ‘선비 사(士)’ 대신 ‘흙 토(土)’를 택해 이름자 쓰기를 좋아했다.

이것은 대부분의 서류는 물론이고 상하이 의거 일제 심문에 서명할 때도 마찬가지였다.

지주나 양반 계급 따위의 선비들이 백성인 농민 위에 군림하는 것을 배척하고,

자신의 이름 ‘가운데 자’인 ‘받들 봉(奉)’ 자와 ‘흙(土)를 써서

농민과 땅을 섬기고 받들며 살아야 한다’는 뜻에서

이름자까지 고민했던 청년 윤봉길의 농촌 사랑 정신..

이 때 윤봉길의 나이, 겨우 스물두 살이었다.

<

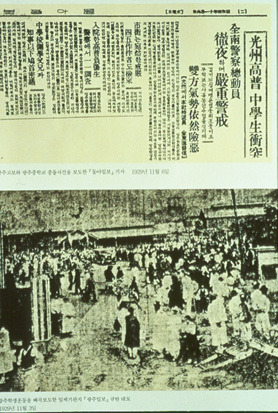

그러다가 1929년 광주에서 광주고보 학생들과 농교생들이 일제의 탄압에 항거하여

전국적으로 학생운동의 열기가 퍼져나갔고,

이에 윤봉길 의사는 큰 감명을 받았다.

어린 학생들이 일제의 기만과 제국주의적 지배에 대해 항의하는 모습이 인상깊었을 것이다.

그는 그 당시 자신의 일기에서 다음과 같이 적고 있다.

12월 7일(토)

12월 16일(월)

함흥수리조합 일본인들이 선인(鮮人) 3명을 타살, 아! 가엾어라, 이 압박 어느날 갚을런지...

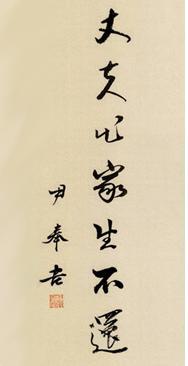

1930년 3월 6일 윤봉길은 ‘丈夫出家生不還’(장부출가생불환),

'사내대장부는 집을 떠나 뜻을 이루기 전에는 돌아오지 않는다'는 글을 남기고 집을 떠났다.

홀연히 집을 떠났다.

“이 못난 어미와 네 아버지는 말할 것도 없이 가련한 네 아내, 불쌍한 종이가 애 타게 기다리고 있다.

종이는 이웃에 사는 두순에게 ‘너는 아버지가 있어서 좋겠다’ 하고 부러워하고 있단다.

이 말을 들은 나나 네 아내는 가슴이 찢어지는 것 같구나.

봉길아. 네가 하는 일이 다 옳은 줄 안다만, 제발 한번만이라도 어미 곁을 다녀갈 수는 없겠느냐?”

“어머니…. 가을바람에 떨어지는 단풍잎을 바라보며 왕사를 회고 하니 새삼스럽게 세월 빠른 것을 느끼게 됩니다.

어머니의 하서(下書:편지)를 봉독하는데 구구절절에 훈계하신 말씀,

전신에 소름이 끼치고 뼈끝까지 아르르하여지며 인정 없는 이놈의 눈에서도 때 아닌 낙숫물이 떨어집니다..

그러고는 잠잠히 앉아 그 간의 여정을 되돌아봅니다.

어머니, 어머니 말씀대로 지금 집안사정에 의하여 귀성하면 제가 할 일이 무엇이겠습니까?

암만 생각하여 보아도 할 사업이 없을 것 같습니다.

저도 객지에 나와 다소 곤란을 겪는 바, 이런저런 하는 동안에 농촌에 많은 동경이 있습니다.

그러나 우리 전답을 가지고 남자 일꾼하나 두었으면 아버지께서 넉넉히 하실 터인데,

우리 집뿐만 아니라 살기가 어려운 조선인의 생활은 어떡합니까...(중략)

종이는 있어도 봉투가 부풀듯하여 이만 놓습니다. 1930년 10월 18일 자 상서(子上書)”

해를 넘긴 1930년 10월 18일, 중국 칭다오에서 쓰는 편지였다.

윤봉길 역시 봄에서 여름으로, 여름에서 가을로 두 번의 계절이 바뀌는 동안

고향집 생각이며 아들들 생각이며... 왜 그립지 않고 왜 돌아가고 싶지 않았겠는가.

어머니가 눈물로 쓰셨을 편지에, 돌아오라는 애타는 요구에

종이는 있어도 봉투가 부풀 듯 하니 이만 놓는다... 며 거절하는 윤봉길의 구구절절한 마음이 시리도록 슬프다.

그 종이를 다 써도 담아내지 못할 수많은 이야기들은 뒤로 하고..

<그 즈음에 윤봉길이 나를 찾아왔다.윤봉길은 아무리 보아도 죽을 자리 구하기가 어렵다고 한탄한 뒤에

내게 “동경사건(편집자 주: 이봉창 의거)과 같은 계획이 있거든 저를 써 주십시오” 하는 게 아닌가.

나는 그에게 나라를 위하여 목숨을 바치려는 큰 뜻이 있는 것을 보고 기꺼이 이렇게 대답하였다.

“내가 마침 그대와 같은 인물을 구하던 중이니 안심하시오.” 내 말을 듣더니 윤 군은

“하겠습니다. 이제부터는 마음이 편안합니다. 준비해 주십시오” 하고 쾌히 승낙했다.>

거사를 앞두고 윤봉길은 조선 동포들에게 보내는 글과 두 아들들에게 보내는 유서를 작성하였다.

강보에 싸인 두 아들 모순과 담에게

너희도 만일 피가 있고 뼈가 있다면

반드시 조선을 위해 용감한 투사가 되어라.

태극의 깃발을 높이 드날리고

나의 빈 무덤 앞에 찾아와 한잔의 술을 부어라.

" 고향에 계신 부모 형제 동포여. 더 살고 싶은 것이 인정입니다.

그러나 죽음을 택해야 할 오직 한번의 가장 좋은 기회를 포착했습니다.

백 년을 살기 보다 조국의 영광을 지키는 이 기회를 택했습니다.

안녕히, 안녕히들 계십시오."

수많은 제국주의 수괴들이 조선 청년 윤봉길의 폭탄 한 방으로 목숨을 잃거나 부상을 입었다.

그리고 그는 현장에서 체포되었다.

"폭탄이 터진 후 회오리바람이 소용돌이치는 군중들 사이에서 그는 군경들에 의해 구타당해 쓰러졌다.

주먹, 군화, 몽둥이가 그의 몸을 난타했다. 그는 회색 양복을 입고 있었다.

곧 그 회색 양복은 갈기갈기 찢겨져 땅에 떨어졌다.

그의 몸은 형태를 알아보기 어려울 정도였다.

총검을 가진 군경들이 그가 쓰러져 있는 곳에 비상 경계선을 치고 군중들로부터 그를 차단했다.

군경들이 비상경계선 안에서 그를 감시했다. 곧 차 한 대가 나타났다.

그는 일본군에 의해 머리와 다리가 들려 짐짝처럼 통째로 차 뒷좌석에 구겨 넣어졌다.

그는 아직 숨을 쉬고 있었다."(계속) 1932년 4월 30일자 ‘상하이타임스’ 기사.

1932년 12월 19일 아침 7시 40분,

윤봉길은 일본 이시가와현 가나자와 육군 공병 작업장에서

"대한 남아로서 할 일을 하고 미련 없이 떠나간다.”는 마지막 유언을 남기고 순국했다.

1946년 5월 중순, 윤 의사는 마침내 조국독립과 함께 귀환했다.

1930년 3월 봄, '장부는 집을 떠나 뜻을 이루기 전 돌아오지 않는다’는

마지막 한 줄 글을 남기고 대륙으로 떠난 지 26년 만에 싸늘한 주검이 되어 다시 찾은 고향 땅이었다...

그리고 윤의사의 스승 매곡 선생은 윤 의사 영전을 찾아 ‘대동의열사(大東義烈士)’라는 휘호를 쓴 뒤

‘동반인(同伴人) 매곡(梅谷)’이라는 서명을 써서

제자를 자신의 동접 반열로 올려 추모하였다..

BGM 정보 : http://heartbrea.kr/recommend/328928

- 슬퍼지는오후

- 2011/04/29 PM 06:25

어제(4월28일)는 충무공 이순신장군의 탄신일 466주년이였구요

- 정직하게살자!

- 2011/04/29 PM 06:40

- 神算

- 2011/04/29 PM 06:40

- 진똥짜응~

- 2011/04/29 PM 07:01

- Yubisaki

- 2011/04/29 PM 07:23

- 소나무야~

- 2011/04/30 AM 03:34

다들 무엇들 하는거야

어떻게 지켜낸 조국인데...

- 두야리

- 2011/04/30 AM 11:16

- ILoveThisGame

- 2011/05/05 AM 10:03

user error : Error. B.