-

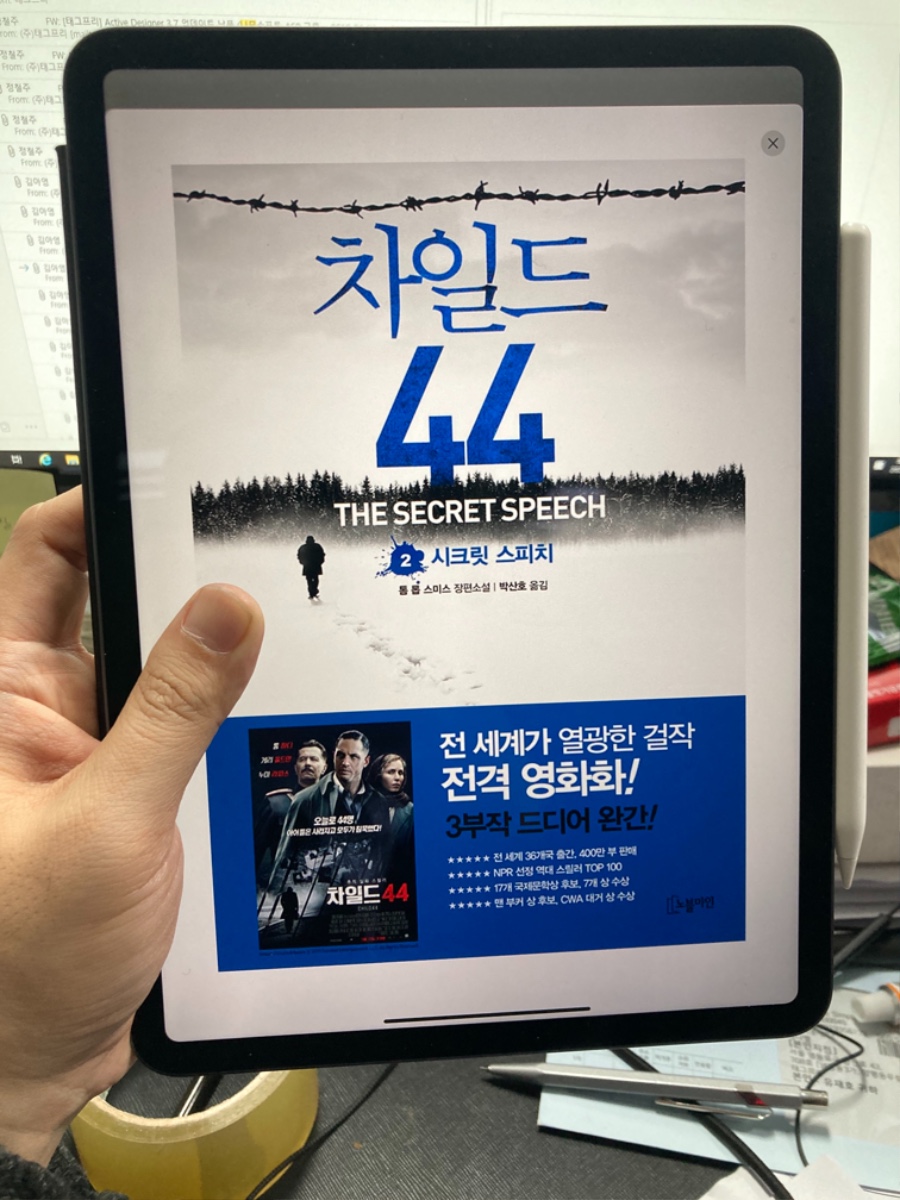

[책을보며 나를본다] 차일드 44 - 2권 2021.01.24 PM 03:43

총 3권으로 쓰여진 시리즈인데 각각의 권으로 그 책에서 쓰여진 복선과 갈등들이 거의 모두 회수된다. 그리 두꺼운 책이 아님을 고려하면 이야기의 밀도는 굉장히 높은 편, 이야기의 급전개나 복선의 회수같은 부분에서는 내가 책의 모든 페이지를 꼼꼼하게 읽는 편이 아니고 책을 한번에 집중해서 쭉 읽기는 어려운 편이라 그런지 몰라도 이건 뭔 얘기였지...? 하며 앞을 들춰보는 일들도 몇 번 있었다. 차일드44의 2권이 아니라 아예 다른 제목으로 나오는것도 괜찮지 않았을까 싶다. 차일드44는 1권의 이야기이고, 2권의 이야기는 1권과 주인공 가까이의 등장인물 몇 명이 같은걸 빼곤 전혀 다른 이야기다.

1권은 일종의 자아찾기에 관한 내용이라고 보면, 2권은 가족찾기 정도로 볼수 있을까? 스포가 될 수 있을 것 같아 자세한 이야기는 쓰지 않겠으나 아이를 입양할 수 없는 주인공 부부가 상처가 있는 아이들을 입양하면서 생기는 이야기인데, 1권도 그렇고 2권도 이야기의 갈등이 해소되는 결말 부분이 생각보다 힘이 많이 빠지는 편이라 읽으며 당황했다. 이야기가 진행되면서 쌓이는 등장인물들의 갈등의 깊이에 비해 해결은 설명이 조금 부족하지 않나? 하는 느낌. 이런 갈등이 해소되기에는 설명이 조금 부족한 것이 아닌가…? 하는느낌. 이야기에 긴장을 주기 위한 갈등은 깊게 만들어놓고, 끝부분은 해피엔딩으로 끝나게 하기 위해 조금 무리한 느낌이 든다. 나는 드라마 미드 중에 하우스를 가장 좋아하는데(종영한지는 한참 됐지만), 좋아하는 이유는 이야기가 항상 해피엔딩으로 끝나지 않고 이야기의 완성도를 위해 등장인물들을 죽이는데에 주저함이 없다는 것인데, 옴니버스식의 이야기가 아니라 이런호흡이 긴 이야기는 해피엔딩으로 끝나는 것이 마음이 편하긴 하다.

굉장히 중요한 등장인물 몇 명이 이야기 진행 과정중에 죽는데, 이걸 이렇게 죽인다고? 하며 의아한 기분이 들어 몇번이나 다시 읽어보기도 하고, 이렇게 죽을 캐릭터가 아닌데 어디서 다시 나오겠지? 하며 계속해서 기대를 가지며 읽기도 했다. 마블 만화를 너무 많이 봤나… 캐릭터 몇 명이 너무 허무하게 죽었다. 중요한 등장인물을 죽일 때엔 조금 더 무게를 실어 주는게 좋다고 생각한다. 꼭 필요하다고 생각된다고 하더라도, 그럴땐 이야기의 밀도보다는 다른 쪽에 치중하여 쓰는것이 좋다고 생각한다. 정말 너무 허무하게 죽어… 걔는 그렇게 허무하게 죽으면 안됐다고…

이런 현재가 아닌 시대물 자체가 주는 매력도 굉장히 큰데, 냉전시기나 스탈린의 생전 피의 숙청을 했던 시기를 학교나 역사서에서 듣는 것처럼 ‘스탈린은 이런저런 이유로 피의 숙청을 했는데 굉장히 많은 사람들을 정치범으로 몰아 시베리아의 수용소로 보내는 등 공포정치를 했어요’ 라는 말을 듣는 것과 가상이지만 이런 책으로 그 시기를 살았던 사람들의 삶을 내가 들여다 보는 것은 완전히 다르다. 물론… 분량도 굉장히 다르지만. 특히 소련 배경의 이야기나 냉전 시기를 배경으로 하는 책들은 시기 자체가 주는 매력이 굉장히 커서 책을 읽다가 잠시 책을 덮고 눈을 감고 그 시기를 상상해보는 것 만으로도 굉장히 흥미롭다. 내가 이 시기에 살았으면 어땠을까. 어떤일을 하고 어떤 삶을 살았을까.

이런 저런 이유로 책을 읽는게 꽤 오래 걸렸는데, 재미있게 잘 읽었다. 다음 3권도 바로 읽을 예정.

이 아래쪽은 책을 읽으면서 인상적이었던 문장을 옮겨 적고 감상을 적은 부분으로, 이 밑은 스포일러가 될 수 있음.

조야가 짜증을 냈다. ‘나는 몇달동안 혼자서도 잘 살아왔어요’

라이사가 조야의 뺨에 키스했다. ‘그런데 이제 와서 죽으면 내가 뭐가 되겠니’

조야의 얼굴은 미소를 억지로 참느라 우거지상이 되었다.

이 부분은 드디어 이야기의 최대 갈등이 해소 되는 부분으로, 미소를 억지로 참느라 우거지상이 되었다는 부분이 참 와닿았다. 아직까지도 양딸인 조야는 감정에 솔직하지 못하고 감추기 바쁘다. 감정을 솔직하게 표현하지 못하고 제대로 숨기지도 못하는데, 이 책에서 거의 처음으로 조야가 귀엽게, 소녀처럼 표현된 부분이다. 캐릭터들의 모습을 상상하며 참 흐뭇하게 웃을 수 있었다.

‘사실은 말이지 막심…. 나는 널 증오하기 전까진 아무것도 아니었어’

막심을 증오하기 전의 이 소설의 악역인 프레이라가 마지막으로 한 대사인데, 난 이 대사가 굉장히 자조적으로 다가왔다. 막심을 증오하기 전까지 아무것도 아니다. 보통 사람은 거의 그렇다. 어떤 큰 감정을 품기 전까진 아무도 아니다. 그저 사회의 일부로 아무도 아닌 채로 그냥 살아간다. 대부분 사람들이 그렇게 살아간다. 프레이라는 여성은 어떤 목소리를 내기 힘든 시절, 목사의 아내로 있는듯 없는 듯 아무도 아닌채로 그저 살다가 막심을 증오하는 것이 삶의 목적이 되어 그것을 원동력으로 살아가게 된다. 나는 어떤 감정을 원동력으로 살아가야 할까. 어떤 감정을 원동력으로 하면 조금은 더 즐겁게 살아갈 수 있을까. 내 마음을 어떻게 하면 내 마음대로 할 수 있을까.

user error : Error. B.