-

[책을보며 나를본다] 뼛속까지 내려가서 써라 2021.08.11 PM 11:02

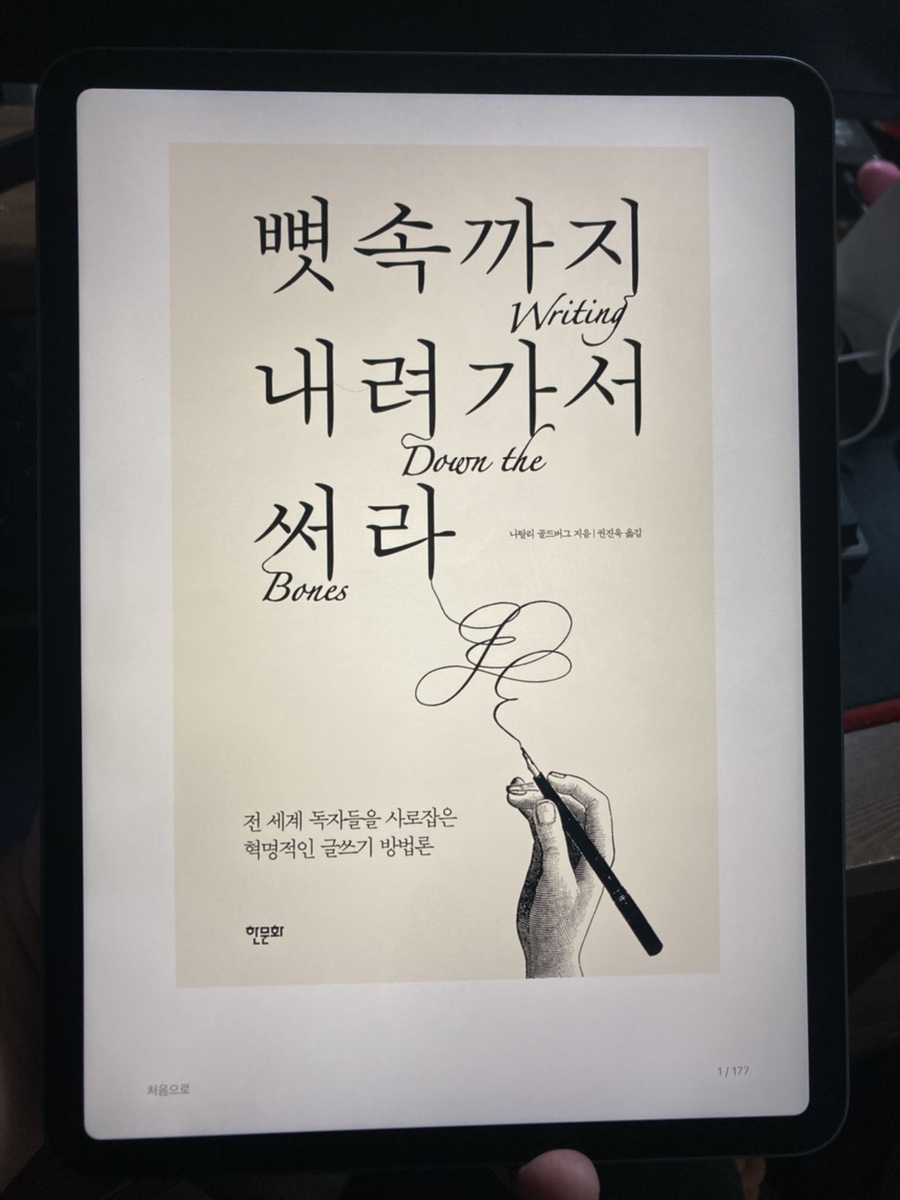

영어 제목은 writing down the bones. 제목이 꽤 잘 번역됐다. 살짝 처절한 느낌이 나는 것이 책 내용과도 어느 정도 들어맞는다. 출간된지 아주 오래된 책으로 1986년에 발간되어 2000년에 번역된 책으로 번역된지도 이미 20년이 넘었다. 내가 04군번인데… 후… 인생… 아장아장 걸으며 왕십리와 홍제동 구석 동네 언저리에서 나비를 쫓아다니던 시절에 나온 책을 내 아들이 잠자리를 잡고 다닐 나이에 읽었다. 결과적으로 그렇게 만족스럽기만 한 책은 아니었지만 어쩄든 이 책은 강산이 세 번 넘게 변할 세월을 넘어 나에게도 읽히게 됐다. 그것만으로도 훌륭한 책이라 할 수 있겠다.

나를 비롯한 요즘 대부분의 사람이 그렇듯이 컴퓨터나 패드로 글을 쓰는 것이 아니라 글 쓰는 것 자체가 훨씬 고된 과정이었을 시절에 발간된 책이다. 종이 위에, 노트에, 가끔은 원고지에 글씨를 쓰던 시절에 쓰인 책. 오래된 기억을 되짚어보니, 나의 첫 PC는 중2 때, 97년쯤인 것 같다. 다른 물건들과 마찬가지로, 처음 그것을 가졌을 때의 기쁨은 오래가지 못했었지만, 그때는 지금보다도 많이 비싼 물건이었고 있는 집보다는 없는 집이 더 많았다. 친구들을 집에 불러 야한 게임을 하던 기억이 난다. 내 첫 야겜은 마작이었다. 정확한 넘버링은 기억나지 않으나 아마 2였던 것 같은데… 마작을 어떻게 하는지도 모르는데 번역도 없어서 글자 나오는 칸은 아무것도 나오지 않았고, 게임을 하는 것이 아니라 그림을 보는… 어떻게 깔았는지도 기억이 전혀 나지 않지만 아마 친구가 어케어케 해 줬었겠지. 그걸 또 남자 놈들이 다 모여서 침 질질 흘리며 보던 굉장히 오래된 기억이 떠오른다. 이게 왜 떠오르지…?

글을 쓰는 것을 꽤 어릴 때부터 잘 한다고 생각했고 남보다 잘 한다고 느껴지니 그것이 두렵거나 싫지 않았다. 이미 그때에도 학교 공부가 아니라 개인적인 글을 쓸 때엔 항상 컴퓨터를 이용해서 썼다. 스무 살 즈음에는 포가튼사가2 란 온라인 게임을 했었는데, 보는 사람도 별로 없는 글을 쓰며 말하기도 쑥스럽지만 게임사에서 선정하는 기자를 하기도 했었다. 콩고물이 좀 떨어졌었나 기억이 많이 나진 않지만… 게임회사 편든 적이 없이 대차게 까기만 했던 것 같은데 뭔 깡으로 나를 그렇게 선정했는지도 모르겠다. 지금 내가 그 글들을 보면 웃음밖에 안 나올 것 같은데. 또 문득 든 생각인데 글을 쓴다는 게… 이제는 ‘쓴다’는 동사를 사용하기에도 적합하지 않다는 생각이 문득 든다. 실제로 ‘쓰는’ 행동이 아니니까. 쓰지 않고 친다. 그러나 친다는 것보단 역시 쓴다는 게 멋지다. 있어 보이기도 하고. 오늘 왜케 잡생각이 많이 들지.

노트에 뭔가를 써본 게 언제인지 생각해 본다. 일하면서 짧은 메모를 하지만 말 그대로 짧은 메모일 뿐, 요즘은 메모조차도 거의 윈도 메모장에 한다. 노트에는 그런 짧은 메모조차 적지 않고, 짧은 메모는 거의 포스트잇 위에 적는다. 노트에 뭔가를 쓴 것은 비교적 최근 어떤 책을 필사하면서 한번 있었지만 그건 말 그대로 책을 옮겨 적은 것일 뿐, 내 이야기를 쓴 것은 아니었다. 나는 반쯤 여흥으로 글을 쓰지만 글을 쓴다는 것이 거의 노동에 가깝던 시절에 쓴 책으로 책에서 참 글 쓰는 것 자체를 참 많이도 강조한다. 나는 컴퓨터 없이 글을 쓴다는 것이 기술적으로 가능한 것인가 생각이 들 정도로 그게 상상이 안 간다. 나는 한 번에 내 마음에 드는 문장을 쓰는 편은 아닌데... (뭐 물론, 몇 번을 바꾸면서도 문장들이 마음에 들지 않는 경우도 많지만). 고작 몇 문단의 짧은 글을 쓰면서도 탈고할 때 몇 번이나 문단의 순서를 바꾸기도 하고, 문장들의 배치를 바꾸고, 맞춤법에 맞지 않는 문장, 어감이 맞지 않는 단어들을 수정해가며 몇 번이나 고쳐 쓴다. 컴퓨터 없이 글을 써야 했다면 나는 아마 노트가 두 개가 필요했을 거다. 초고용과 탈고용. 팔 근육도 지금보다는 단련되었을지도 모르겠다. 허리와 목은 지금보다 더 안 좋았을 거고.

반쯤은 취미로, 가끔은 진지하게 글을 쓰고 있지만 글을 쓰는 것은 사실 쉽지 않다. 내 마음속 이야기를 하는 것은 더욱더 그렇다. ‘쓰는 것’ 자체는 어렵지 않으나 내 마음속의 이야기를 듣는 것 자체가 어렵다. 현실적으로도 어렵거니와 그것을 마주하는 것은 더욱더 어렵다. 내 마음속의 나는 내가 원하는 인간이 아니다. 그는 현실의 여러 규제가 씌여있는 나보다 훨씬 더 일그러진 사람이다. 그렇게 되고 싶진 않지만 그런 목소리가 내 안에 있다는 것을 거부할 수 없다. 내 글에서 이미 여려 번 인용되었던 ‘나미야 잡화점의 기적’의 달토끼처럼 내 마음을 마주하는 것은 너무나 어렵다. 그러나 이 책에선 그러라고 계속 이야기한다. 계속 그렇게 글을 쓰라고 독자에게 요구한다. 직업 작가이든, 취미로 쓰는 사람이든, 아예 무엇을 써본 적이 없는 사람이든 간에. 그것이 개인의 수준을 끌어올린다고 책에서 내내 이야기한다. 프로이트의 심리학에서 이야기하는 이드를 마주하여 글 쓰는 것을 인격 수양의 도구로 삼아야 한다는 이야기를 책 전체에 걸쳐 아주 집요하게, 반복적으로 이야기한다.

글쓰기에 관련된 책이라기보다는 철학 책이라는 느낌이 먼저 들었다. 글쓰기보다는 삶을 바라보는 방법에 대한 책이라는 생각이 든다. 글쓰기는 그 방법 중의 하나일뿐. 글을 잘 쓰게 하는 구체적인 방법도 몇 가지 소개하고 있으나 작가가 이야기하는 글을 잘 쓰는 방법의 대부분은 삶 자체를 정신적으로 풍요롭게 만드는 방법들이다. 굉장히 짧은 글들이 묶여있는 책으로 읽는 것 자체는 어렵지 않으나, 너무 글 쓰라는 것을 반복적으로 이야기해서 진도가 잘 안 나간다. 두껍지도 않은 책을 읽는데 읽다 말다를 반복해서 거의 일주일 정도 걸린 듯. 지금에 와서는 소제목들만 봐도 지친다. ‘멈추지 말고 써라’ ‘글이 안 써질 때도 글을 쓰는 법’ ‘쓰라, 그냥 쓰라, 그냥 쓰기만 하라’ ‘글을 쓰는 것 자체가 천국이다’ ‘왜 글을 쓰는가’… 난 이렇게 자기의 말을 반복하여 주장하는 글들과는 맞지 않는다. 이런 내용이 시작되는 중반부터는 정말 페이지가 안 나간다.

초반부는 정말 좋은 책이었으나 중반부부터 동력을 잃어 그리 좋은 말만 하진 못했으나… 꽤 좋은 책이라 생각한다. 물론 글쓰기 관련해서 좋은 책이 이미 많지만… 이 책만큼 철학과 인생관 등을 결합해 쓴 책을 나는 아직 보지 못했다. 글쓰기 관련한 책은 강원국 씨의 책들을 훌륭하게 봤으나 이 책도 남들에게 추천할 만하다. 다만, 혹시 이 책을 읽을 분들은 프로이트의 심리학에 관한 책을 한 권 보고 읽는 것을 추천한다. 아니라면 에고와 슈퍼에고, 이드에 관한 내용이라도 알고 보는것이 좋을 것 같다. 그것들과 이 책에서 말하는 것을 연결해서 읽어보면 생각할만한 거리가 많아진다. 아 이게 그 말이구나 하는 부분도.

user error : Error. B.