-

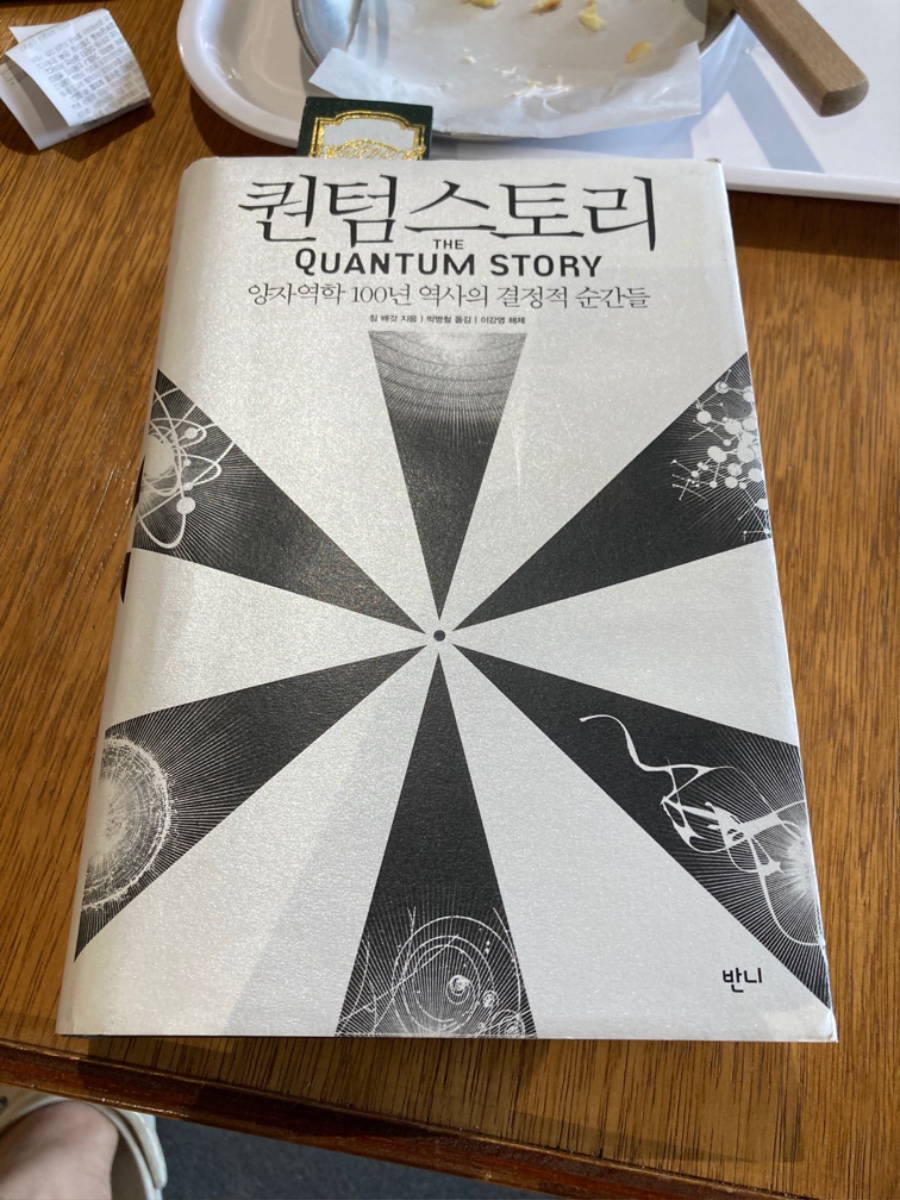

[책을보며 나를본다] 퀀텀 스토리 - 양자역학 100년 역사의 결정적 순간들 2021.10.10 AM 07:23

책의 두께가 보이지 않는군… 이 책은 6백 페이지를 조금 넘는다. 얇지 않다.

이미 읽을 책들은 책꽂이에 산적해 있으나 그것이랑 상관없이 책을 더 갖고 싶다는 소유욕, 책을 집어 들 때 주저하거나 뭘 읽을지 모르는 상황을 줄이기 위해 손이 저절로 가는… 나와 잘 맞는 책을 보고 싶다는 욕구, 이미 많이 똘똘하지만(‘-^) 더 똘똘해지고 싶다는 욕구가 맞물릴 때마다 책을 몇 권 충동적으로 구매하곤 한다(생각해 보니 책은 절반 이상 충동구매인 듯). 그런 기분이 들 때는 대부분 밤 시간이기 때문에 내가 주로 방문하는 서점인 교보문고의 앱에서 볼 만한 신간이 뭐가 있을까… 하고 이주에 한번… 적어도 한 달에 한 번은 찾아보곤 한다. 신간만 주문한 건 아니지만 오늘도 어김없이 그렇게 찾아보다가 몇 권 주문했다. 난 과학 관련한 책도 꽤 읽는 편인데, 그렇게 책을 찾아보다가 대략 한 달 전쯤 ‘퀀텀 리얼리티’라는 책이 눈에 들어오게 되었다. 그 책을 바로 주문하려고 했으나 앞에 시리즈 두 권이 더 있다고 하는데, 앞에 두 권을 먼저 읽고 주문해야겠다는 생각에 신간을 주문하지 않았다. 그 삼부작의 첫 번째 시리즈가 이 ‘퀀텀 스토리 ‘이다. 결론부터 말하면, 내가 짧은 시간 안에 내가 ‘퀀텀 리얼리티’를 주문하는 일은 없을 것 같다. 책이 안 좋았다…는 것이 아니라 책의 난이도가… 허허허… ‘퀀텀 스토리’는 2011년 4월에 발간된 책이고, 우리나라에는 2014년에 발매되었다. 최신의 책이 아니다 보니 최근에 발견된 다양한 발견들에 관한 이야기는 당연하지만 책에 빠져 있다. 두어 가지 큰 발견만이라도 추가하여 개정판을 내주면 좋을 것 같은데.

사용해 보니 생각보다 매우 만족스러웠던 바로드림.

본격적인 책 소개에 앞서… 일단 이 책은 꽤 어렵다. 많이 어렵다. 다루고 있는 소재 자체가 쉬울 수가 없는 소재이다. 양자역학에 대해 전문적인 지식이 없다는 전제하에 남들만큼은 알고 있으나 남들만큼 아는 정도로는 이 책에 쓰여있는 내용 중에 많은 부분을 이해할 수 없다. 이 책에 쓰인 내용을 모두 이해하려면 이미 양자역학에 굉장한 조예가 있거나, IQ가 150 이상 이라던가, 적어도 물리학 학부생 정도는 되어야 이해할 수 있을 거라고 본다. 아니면 수학 전공이라던가… 그런 분들이 아니라면 책의 내용을 전부 이해하는 것은 무리일 것이라 본다. 나는 저것들 중 어느 쪽에도 속하지 않아 책의 내용을 전부 이해하는 것은 아예 포기하고 읽었다. 굉장히 유명하고, 좋아하는 물리학자인 리처드 파인만이 언젠가 폴 디랙이 하는 말을 긍정하며 ‘과학자의 연구 결과를 대중에게 알려 유명해지는 것은 매춘’이라는 말을 이해하게 됐다고 했는데 나도 이 책을 읽으며 그 말을 완전히 이해하게 되었다. 다른 과학의 전문적인 다른 내용들…도 어렵지만 특히 양자역학은 그 레벨이 다르다. 기존의 상식을 너무나 뒤집는 것들이라 일반적으로 그 내용을 이해할 수가, 받아들일 수가 없다. 그래서 재미있기도 하지만.

요즘 몇 년 동안 꽤 많이 유행하고 있는 쉽게 쓰려고 노력한 여타 수학이나 과학 책들과는 다르게, 이 책은 수식을 사용하는 것을 겁내지 않는다. 애초에 초심자를 위한 책이 아니라는 듯이 너무나 당연하게 수식과 익숙하지 않은 다양한 단어들이 난무한다. 나는 그런 부분들은 아예 포기하고 넘어갔다. 이런 정도 난이도가 되면 아예 책을 놓을 만도 하겠지만, 아예 놓기에는 책의 내용이 굉장히 재미있었다. 책을 읽으며 아는 내용이, 아는 사람이 가끔 나올 때마다 신기하고 반가워서 책장을 넘기는 손을 멈추기도 했다. 가뭄에 단비 같은 느낌이라고 해야 할까.

이 책은 지난 백여 년 동안 과학자들이 양자역학에 대한 진실을 쫓는 과정을 적어놓은 책으로, 이 정신 나간 학문이 지금까지 어떤 과정을 거치며 지금의 형태로 정립되어왔는지, 양자역학의 발전을 적어놓은 책이다. ‘양자역학의 역사’라고 할 수 있는 책. 그러나 양자역학이 얼마나 직관적이지 않은지는 그것에 별 관심 없는 사람들도 알고 있고, 그 천재 과학자인 알버트 아인슈타인마저도 양자역학을 두고 ‘신은 주사위 놀음을 하지 않는다’는 말로 양자역학에 대해 평생 부정적인 입장을 견지했다. 전 세계의 내노라하는 똑똑한 과학자들이 백 년이나 연구를 하고서도 아직도 e=mc2 같은 일반적으로 나타낼 수 있는 어떤 수식이 존재하지 않는다는 것만으로도 양자역학이라는 것이 얼마나 어려운지 반증이 가능하겠다.

일반적으로 양자역학에 가장 잘 알려져 있는 사실이라고는… 어떤 수식이 아니라 불확정성의 원리나 상보성의 원리 같은 이야기뿐이다. 가장 잘 알려져 있는 것은 역시 슈뢰딩거의 고양이이겠지만. 뉴턴이나 아인슈타인, 맥스웰 같은 사람들이 정리한 어떤 ‘식’과는 느낌이 많이 다르다. 이 책의 대부분의 내용은 이렇다. 어떤 현상이 발견된다. 그것을 설명하기 위한 과학자들이 어떤 설명을 정리해 낸다. 그러면 또, 그 정리된 그 설명으로 설명할 수 없는 다른 현상이 발견되거나, 애초에 설명이 조금 부족하여 그 설명을 모든 경우에 공통적으로 적용할 수 없는 상황들 때문에 그 이론이 받아들여지지 않는 그런 이야기들로 꽉 차 있다. 얇지도 않은 책이 그 똑똑한 사람들의 고민들과 어려움으로 꽉 채워져 있으니 나 같은 ‘남들만큼 아는’ 일반인들이 그 고난을 구체적으로 이해하기는 어렵다.

그러나 그런 이야기들을 구체적으로 이해하는 것 자체를 포기하고, 어떤 개념들로만 접근한다면 이야기가 굉장히 흥미로워진다. 나는 그렇게 책을 읽었는데, 책의 내용이 본격적으로 어려워지는 4장, 5장과 6장… 그 외 내용들은 꽤 흥미롭게… 아주 흥미롭게 볼 수 있었다. 양자역학에서 가장 극적인 부분이라고 할 수 있는 코펜하겐 해석과 아인슈타인의 대립 부분은 이미 내용을 대충 알고 있었으나 이 책을 통해 전후 관계를 좀 더 상세하게 알게 되고 나니 훨씬 재미있게 읽을 수 있었다.

양자역학에 대해 공부하면 할수록 과학에 관련된 내용이라기보다는 철학에 관련된 내용이라고 생각하게 되기도 한다. 내가 어떤 수식이나 수학적인 계산을 할 것이 아니라 그러는 건지도 모르겠다. 이 책에도 그런 흥미로운 질문이 하나 등장한다. 526쪽부터 등장하는 내용인데, 흥미로워 옮겨 적어본다. 나는 이런 질문이 좋다. 이 글을 읽는 분들도 이런 질문과 답을 찾아가는 과정을 좋아할 수 있게 되면 좋겠다.

——————————————

소리를 들어줄 사람이 단 한 명도 없는 울창한 숲속에서 커다란 나무가 쓰러진다. 과연 소리가 날 것인가? 사람이 없어도 나무의 갑작스러운 움직임은 주변 공기에 파동을 일으킬 것이고, 그중에는 가청주파수역에 속하는 파동도 있을 것이다. 만일 그 근방에 사람이 있었다면 어떤 신호가 귀에 전달될 것이고, 녹음 장치를 설치해두었다면 나무와 잎이 부대끼면서 발생한 신호가 테이프(혹은 하드디스크)에 저장될 것이다. 우리는 이 신호를 ‘소리’라고 부른다.

그런데 우리는 ‘소리’라는 단어를 두 가지 의미로 사용하고 있다. 첫째는 우리가 그것을 듣건 못 듣건 간에 가청주파수영역안에 있는 음파를 통칭하여 ‘소리’라고 부르는 경우인데, 이런 의미라면 소리는 물리적 현상을 일컫는 용어가 된다. 둘째는 귀에 직접 들리는 신호만을 ‘소리’로 일컫는 경우로서, 이것은 물리적 현상보다 인간의 경험에 중점을 둔 용어라고 할 수 있다. 즉 두 번째 의미의 소리는 공기의 진동이 고막에 전달된 뒤 신경망과 뇌의 분석을 통해 인식된 결과이다.

넓은 의미에서 보면 인간의 감각기관도 일종의 관측 장비로 해석할 수 있다. 예를 들어 사람의 청각기관은 하나의 물리적 현상(공기의 진동)을 다른 현상(전기신호)으로 바꿔서 뇌로 전송하는 역학적 장치이다. 이런 식으로 생각하면 모든 것은 물리학으로 설명될 수 있다. 그러나 뇌에 도달한 전기신호가 우리에게 인지되고 마음속의 경험으로 남는 과정은 완전한 수수께끼로 남아있다.

그렇다면 소리, 색, 맛, 냄새, 촉각 등 이른바 오감이라는 것은 마음속에만 존재하는 ‘이차적 속성’인가? 철학자들은 이 문제를 놓고 오랜 세월 동안 논쟁을 벌여왔다. 이들이 어떤 결론을 내리든, 우리가 느끼는 이차적 속성이 실체와 똑같다고 주장할 만한 근거는 어디에도 없다. 플라톤이 말한 동굴 거주자처럼, 둔탁한 관측 장비밖에 사용할 수 없는 세계에 살고 있는 우리는 동굴 벽에 드리운 어설픈 그림자를 실제로 착각하고 있는지도 모른다.

소리를 물리적 현상이 아닌 인간의 경험으로 해석한다면, 사람이 없는 숲에서 나무가 쓰러지면 아무런 소리도 나지 않는다. <후략>

————————

참으로 애석하게도 이렇게 흥미로운 부분은 책의 절반이 안 된다.

책의 내용을 이해할 수가 없어 유튜브에서 관련 내용을 찾아보면서 읽기도 했으나 영상 몇 개를 보는 정도로 이 책을 이해할 수는 없었다. 굉장히 어려운 책이었으나 이 책을 읽고 양자역학에 대한 나의 어떤… 궁금한 마음이 꺾이거나 포기하게 되진 않았다. 언제가 될진 모르지만 양자역학에 대해 더 공부한 후에 ‘퀀텀 스토리’ 도 도전할 것이다. 양자역학은 매우 어렵고 직관적으로 이해할 수 있는 내용이 아니지만, 그래서 더 매력적이기도 하다. 책의 두께만으로도 이미 접근하기 쉬운 책은 아니지만, 이 책을 보며 다른 분들도 내가 느꼈던 학자들의 고뇌와 열정을 느낄 수 있다면 좋겠다. 다른 사람들에게 일반적으로 추천하기는 어렵겠지만 나는 참 재미있게 읽었다.

user error : Error. B.