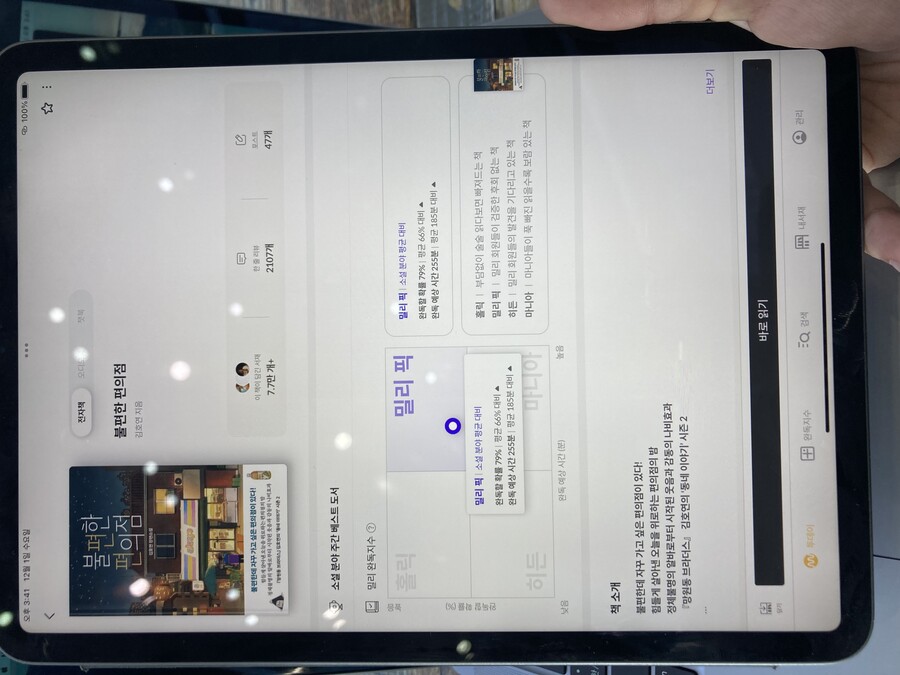

꽤 높은 완독율. 스티븐 킹의 '유혹하는 글쓰기'는 35% 였다.

다들 아는 이야기이지만 만들어낸 모든 이야기가 세상을 구한다거나, 삶과 죽음의 경계에서 사투를 벌여야 하는 것은 아니다. 뭔가 거창한 이야기가 아니더라 그냥 누군가의 일상 이야기도 누군가에겐 충분히 좋은 이야기 일 수 있다. 극단적인 비유이기는 하지만, 20세기 최고의 작품이라는 ‘율리시스’ 또한 주인공의 하루에 있었던 일을 이야기로 만든 것이 아닌가. 이 책과 ‘율리시스’를 비교하는것은 절~~~대 아니고, 내가 ‘율리시스’를 읽었다는 이야기도 아니다. 나는 아직 율리시스를 즐길만한 배경지식과 영어 실력이 없다. 단지 내가 하고 싶은 이야기는 특별한 일이 없는 작은 이야기도 충분히 훌륭한 작품이 될 수도 있다는 이야기. 물론… 이 책이 또 그런 훌륭한 작품이라는건 또 아니지만… 나 뭔소리하냐.

그냥 쉽게 술술 읽히는 따뜻한 이야기. 주변에서 볼 수 있을것 같은 그런 이야기. 가능하다면 언젠가 나도 이런 이야기를 쓰고 싶다. 언젠가는 쓸 수 있지 않을까. 스티븐 킹의 작품론 처럼 언젠가 나도 이런 이야기를 캐낼 수 있을까. 많은 소설적 허용이 들어가 있는 이야기지만 읽기 불편할 정도는 아니었다. 관계와 편견에 관한, 성장과 상실에 대한 이야기. 하나의 큰 줄기에 가볍게 얽혀있는 여러 인물들의 이야기를 공감되게 풀어 놓았다. 각각의 이야기는 분명히 어디선가, 누구에겐가 들어본 것 같은-혹은 직접 겪었던- 이야기지만 이야기가 지루하거나 싫지 않다.

누군가 말 했던 적이 있다. 누군가를 설득하려고 글을 쓰고 말을 하는 것이 아니라 누군가에게 자기와 같은 생각을 하고 있다는 다른 누군가가 있다는 것을 알려주려고 한다는 이야기. 저 말 처럼 이야기에 등장하는 낯선 사람들에게 공감하며 단지 그것만으로 충분한 위로를 받는다. 박살난 내 계좌를 보고 어딘가에는 분명히 있을 같은 종목에 물린 사람들이 해 주는 이야기들 처럼.

그러나 작가의 문제는 조금 아쉽다. 어딘가 겉멋이 든 것 같은 스타일의 문체. 이야기의 분위기에 맞지 않게 일부러 어려운 단어를 골라 쓴 것 같은 부분도 보이고, 이야기의 마지막 챕터는 차라리 없는 것이 나을 뻔 했다. 마지막 챕터는 작가가 그냥 소소한 이야기에서 그치는 것만이 아니라 교훈적인 내용이나 사회풍자, 혹은 극적인 무언가를 넣고 싶어했던 것 같다. 작가의 그런 욕심은 이해하지만 썡뚱맞다. 책 전체 분량으로 보면 아주 일부분인 마지막 챕터가 극의 전체적인 분위기를 해친다. 없거나 다른 내용으로 마무리를 하는 것이 나았다.

어쨌거나 저쨌거나, 꽤 즐겁게 읽었다. 삶이 힘들다고 느끼는 분들-안 그런사람이 어디 있겠냐만은-은 한번쯤 가볍게 읽으셔도 좋지 않을까.