中 경제회복 부진·미중 갈등 맞물려 탈중국 고심

BofA '亞 펀드매니저 절반, 중국 투자 비중 축소'

인도·대만·한국·인도네시아 등 반사이익 커

BNP파리바 '인도·인공지능이 올해 亞 증시 주도'

[이데일리 박종화 기자] 중국 경제에 대한 우려가 커지면서 외국인 투자자들이 중국이 아닌 다른 아시아 신흥국으로 눈을 돌리고 있다. 특히 중국을 대체할 소비시장·생산기지로 주목받는 인도가 가장 큰 수혜를 누릴 것으로 전망된다.

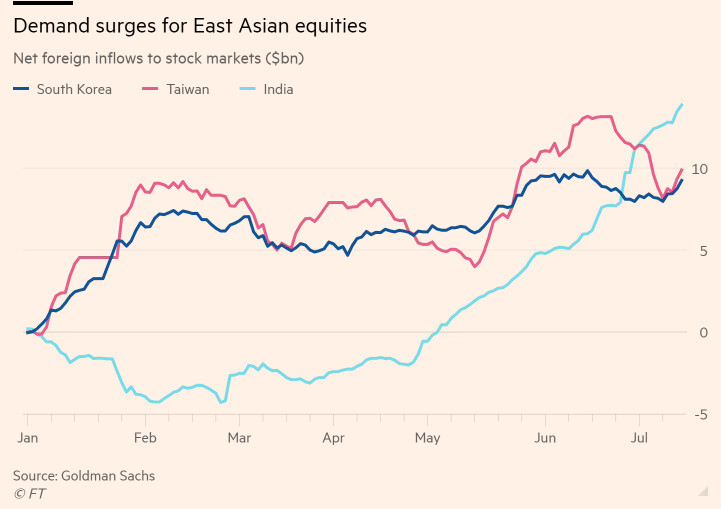

파이낸셜타임스(FT)는 골드만삭스 자료를 인용해 지난 12개월 동안 중국을 제외한 아시아 신흥시장으로 유입된 외국인 순투자액이 410억달러(약 52조원)으로 후강통(홍콩 증권거래소와 상하이 증권거래소 간 교차매매 제도)을 통한 중국 본토 순투자액 330억달러(약 41조8000억원)을 앞질렀다고 20일(현지시간) 보도했다. 외국인 투자자들이 중국 본토보다 다른 아시아 신흥국에 더 많은 금액을 투자한 것은 6년 만이다. 2021~2022년 외국인 투자자들이 중국에 428억달러(약 54조2000억원)를 투자하면서 아시아 신흥국에서 766억달러(약 97조1000억원)를 빼냈던 것과 비교하면 상황이 크게 달라진 셈이다.

이 같은 변화는 최근 부진을 면치 못하는 중국 경제 상황과 무관치 않다. 중국은 지난 연말 코로나19 방역조치를 완화하면서 경제 회복에 주력하고 있지만 큰 성과를 거두지 못하고 있다. 이번 주 발표된 중국의 2분기 성장률은 전년 대비 6.3%로 블룸버그통신이 집계한 시장 컨센서스(7.1%)에 못 미쳤다. 청년 실업률은 21.3%로 사상 최고치를 경신했다. 이런 상황에서 미국은 반도체 수출 규제 등 중국에 대한 경제적 압박 정책을 강화하려 하고 있다.

외국인 투자자들이 ‘탈(脫)중국’ 전략을 고심하는 것도 이 때문이다. 최근 뱅크오브아메리카(BofA)가 아시아 펀드매니저를 대상으로 한 설문조사에서 응답자 260명 중 절반 이상이 중국 투자 비중을 축소했다고 답했다.

이런 상황에서 대안으로 떠오른 게 아시아 신흥국 시장이다. 수닐 콜 골드만삭스 애널리스트는 “아시아·태평양 지역을 놓고 볼 때 미국의 성장세와 조금 더 연계된 시장 쪽으로 흐름이 기울고 있다”고 말했다. BofA 설문에서 응답자 가운데 86%가 아시아·태평양 신흥국 증시가 앞으로 1년간 상승할 것으로 전망했다.

마니시 레이차우두리 BNP파리바 아시아태평양 리서치 총괄은 인도와 인공지능(AI)가 올해 아시아 신흥국 시장을 이끌 것으로 봤다. 특히 인도는 중국을 대신할 소비시장·생산기지로 떠오르면서 탈중국 반사이익을 톡톡히 누리고 있다. 중국에 맞먹는 인구에 더해 미국과 우호적인 관계를 유지하고 있다는 게 인도의 매력이다. 이에 애플과 마이크론 등 글로벌 대기업들은 잇달아 인도에 생산기지를 구축하려 하고 있다. 올해 인도 증시엔 140억달러(약 17조8000억원)에 이르는 외국인 자금이 들어왔다.

AI 열풍에 따른 반도체 수요 증가도 아시아 증시에 외국인 자금이 들어오는 요인이다. 대만과 한국 증시가 대표적으로 이들 시장엔 반도체주를 중심으로 각각 100억달러(약 12조7000억원), 90억달러(약 11조4000억원)가 순유입됐다.

동남아시아 시장도 뜨고 있다. 지난 7일 이후 싱가포르, 인도네시아, 태국, 말레이시아, 필리핀 등 동남아 주요 5개국에 투자하는 MSCI아세안인덱스가 5% 넘게 치솟았다. 최선호국으로는 인도네시아가 꼽힌다. BoA 설문에서 응답자 12%가 인도네시아에 대한 익스포저를 ‘비중확대(overweight)’로 둔 것으로 나타났다.

미국의 긴축 종료 기대감으로 촉발된 달러화 약세도 이들 지역으로의 자금 쏠림 현상을 부채질하고 있다. 아파바이 책임자는 “달러화 가치가 반등하면 이들 시장으로의 자금 유입 흐름도 뒤바뀔 것”이라고 짚었다.