먼저 스토리의 전개 방식은 특별할 것이 없습니다.

SF에서 무수히 쓰여 더 이상 새로울 것이 없는 디스토피아적 세계관에

어떻게든 주인공의 ‘위대한 모험’을 정당화하고

그럴싸하게 포장해 줄 사랑이란 감정을 곁들여 놓았을 뿐이니까요.

중간 중간 그 감정의 과잉을 지나치게 부추기는 할리우드식 신파는 덤입니다.

이런 종류의 영화에서 가장 신선함을 기대할 수 있는 것이 엔딩 포인트인데,

안타깝게도 이 영화에서 가장 실망스러운 부분이 바로 그 결말이 되어버렸네요.

영화에서 묘사되듯이 인류는 언제나 탐험가였고 놀란이 항상 화두로 던지는 양자택일에서

주인공은 떠날 것인가, 남을 것인가의 근원적인 물음에 자신의 몸을 던지지만

정작 그 해결은 우리의 상식을 뛰어넘는 미래의 누군가,

5차원의 세계에 위탁해 버리고 말았으니까요.

유물론적 물음에 대한 신앙론적 해답이라고 해야 할까요.

머피가 풀어낸 인류 구원의 방정식이 오롯이 우리 스스로의 노력으로 쟁취했다기보다는

어떤 숙명적이고 필연적인 나침반에 의해 인도된 느낌으로 더 강하게 와 닿는 것이 마음에 걸립니다.

그리고 그 개연성을 고작 ‘사랑’이라는 감정 하나로 메꾸기엔

아직 우리가 완전히 이해하지 못한 영역으로 묘사되는

‘우주’라는 거시적이고 압도적인 권위의 존재에 대비하면

너무도 초라하고 공허한 해답 같아 보이네요.

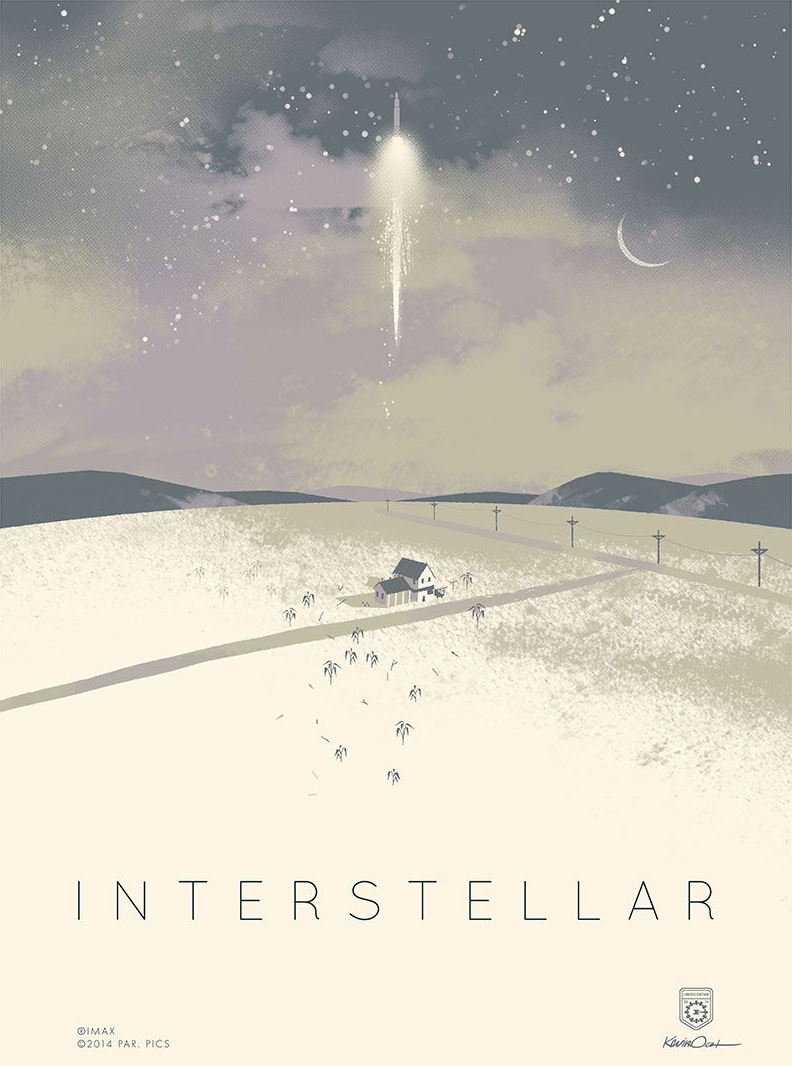

영화가 끝나고 웅장한 스케일의 서사와 압도적인 비쥬얼,

따뜻한 인류애의 감정을 낭만적 물리학으로 풀어낸

이 이야기가 잠시나마 어떤 감동으로 다가올 수는 있어도

그것이 짙은 여운으로 오래도록 머무르지 않는 이유는

이 순진할 정도로 낙관적이고 허탈한 결말 때문이 아닐까요.

감독 자신도 그것을 의식했는지 머피의 법칙에 관한 언급에서

“일어날 법한 일이 일어나는 것을 의미한다.”는 암시를 영화 초반에 던져두었지만 글쎄요,

영화에서처럼 순순히 어두운 밤을 받아들이지 않고 저물어가는 빛에 저항해

언젠가 인류가 다시 개척자로서의 여행을 시작해야만 하는 순간이 오게 된다면,

기적과도 같은 사랑의 힘과 우리가 완전히 도달하지 못했던 영역의 우주라는 존재가

과연 우리를 구원이라는 해피엔딩으로 인도해 줄 수 있을까요?

|

라이엇 진짜 mmr계산을 우케하는건지