여름이 찾아와 베란다 화분에 꿀풀과 바질을 심었다. 여름 햇살에 쑥쑥 자랐다.

하지만 7월의 태풍 때문에 제일 큰 꿀풀 중에 하나가 뚝 꺾이고 말았다.

엄마는 꺾인 꿀풀을 보고 이렇게 말했다

'그건 이제 원래대로 돌아가지 않으니까, 부러진 부분을 뜯어내렴.

그러면 줄기가 자라서 새로운 잎이 예쁘게 피어나니까.'

하지만 나는 그게 망설여졌다.

줄기 끝에 달린 작은 잎들은 아직 건강했기 때문이다. 꺾이기 전과 무엇 하나 다를 바 없이.

며칠 지나 베란다로 나가보니 부러진 줄기가 무게를 견디지 못하고 흙 위에 누워있었다.

엄마 말이 맞았다. 이건 꺾였을 때 떼어낼 수 밖에 없다.

그리고 제대로 끝을 맺고 새로운 줄기를 뻗을 수밖에 없었다.

그래도 아직 나는 별수없이 망설이고 만다.

이 마음을 꺾을 수가 없어서. 꺾을 수 없어서.

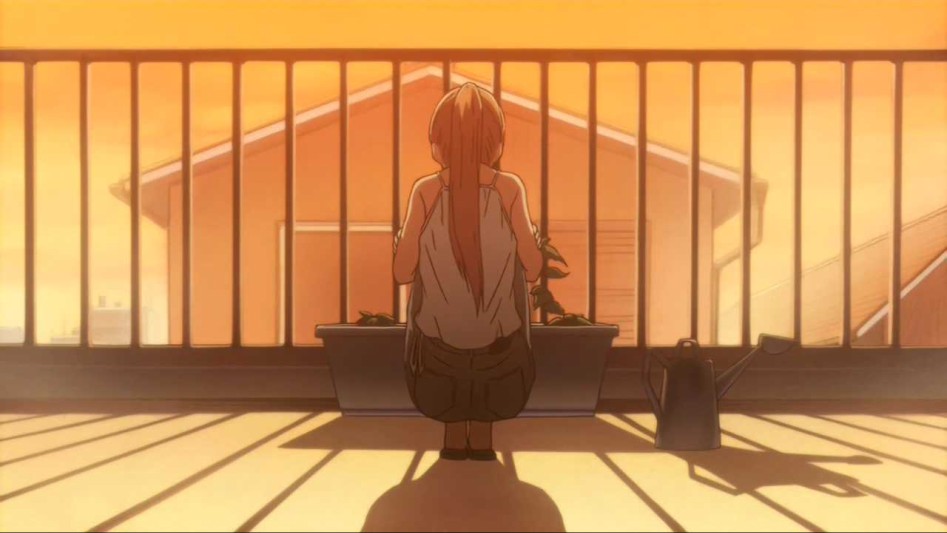

간만에 꺼내어 본 허니와 클로버.

그 중에서도 인상 깊었던 야마다의 독백씬.

그것이 짝사랑이 되었든 우리들이 하는 연인들의 보통의 연애든

그 사랑이 잘 안될 것을 직감하는 순간, 그 끝이 어떻게 될지 알면서도

사람 마음이란게 뚝 하고 깔끔하게 끊어낼 수가 없다.

이별한지 얼마 안되서 그런가. 참 아려오는 대사.