무슨 ‘학’이 붙은 단어중, 일반적으로 사람들에게 알려진 것 중에 사람들이 가장 꺼려하는 단어가 뭘까 하고 생각해봤다. 물리학? 천문학? 물리는 그래도 학교에서도 배우니까(많은 물포자를 양산하긴 하지만) 과학의 범주안에 들어가는 단어들은 그래도 거부감이 없다. 화학, 물리학, 의학, 약학, 천문학 등. 일반적으로 이게 문과 계열로 오면 얘기가 좀 달라지는데 경제학, 인문학, 역사학 등은 일단 이름만 들어도 좀… 꺼려지는 경우가 많다. 이것의 정점에 내가 볼땐 있는 것이 철학이다. 경제나 인문학에 관한 책 읽는다 하면 어려운 책 읽으시네요. 철학책 읽는다 하면 반응이 좀 다르다. 히익-하는 느낌? 내 개인적인 느낌이니까 사실과는 조금 다를 수 있겠지만, 어쨌거나 내 개인적인 경험으로는 그렇다. 책 좀 읽는다 하는 사람도 철학과는 담쌓은 경우가 많으니까. 나도 그랬고.

철학이 대체 뭐길래 이럴까. 사전에서는 ‘인간이나 세계에 대한 지혜, 원리를 탐구하는 학문’ 이라고 하는데 일단 설명만 들어도 범상치않다. E=mc2 나 F=ma 정도로 간단히 정리할 수 있는(이해하는것은 완전히 다른 단계의 이야기지만) 자연과학의 천재들의 생각과는 달리, 철학자들의 유명한 말은 일단 잘 와닿지도 않거나 너무 당연한 이야기를 하고 있어서 뭐 이런 당연한 말을… 하는 정도의 반응인 경우도 많으니까. 그 당연한 이야기를 하기 위해 그 사람이 했던 사색의 수준은 미천한 내가 짐작하기 어려운 수준이지만 어쨌든 그네들의 말은 내게 잘 와닿지 않는 경우가 많다. 굳이 여기에 쓰지 않아도 이 글을 보는 사람들은 아마 각자 몇 가지 다른 말들이 떠오를 거다. 여담이지만 악법도 법이다… 라는 소크라테스의 말은 내 세대에서는 학교에서도 배웠지만 사실이 아니라고 한다. 소크라테스는 죽을 때 악법도 법이라서 독배를 들고 죽은 것이 아니라 자신의 개인적인 신념 때문에 자기 자신이 죽음을 피해 도망친다면 자기 자신이 주장했던 것이 부정된다며 죽음을 선택했다고 한다. 도망칠 수 있음에도 불구하고.

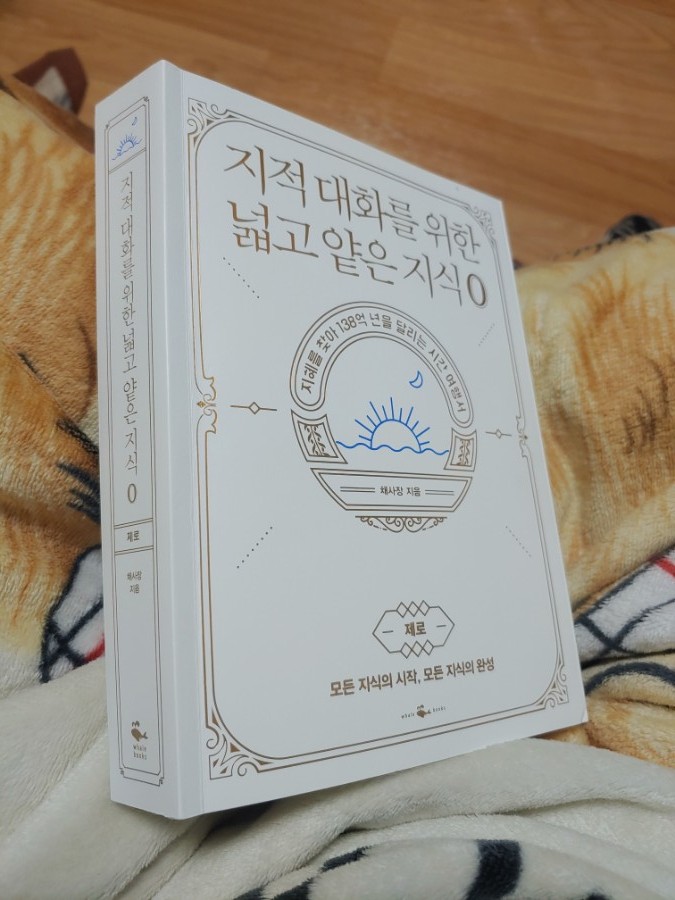

이 책은 정말.. 꽤 방대한 내용을 담고 있다. 그러나 기존의 철학책들과는 꽤 다른 노선을 취하고 있는데, 기존의 철학들이 (주로)서양철학자들의 생각을 시간순서대로 나열했다면 이 책은 동양철학에 대해 많은(책의 절반이 넘는) 부분을 할애하고, 그 뒤에 서양철학을 소개한 다음, 동양철학과는 이렇게 다르고 최근에는 이런 움직임이 있다. 이 정도가 책의 구성이다. 채사장은 지난 열한계단도 그렇고 글을 써가면 써갈수록 도사 가깝게 되어가는 느낌.

철학자를 소개하고, 그 철학자의 명언을 소개하고, 그 명언을 해석하는 형태의 책이 아니다 보니 책이 아주 술술 넘어간다. 철학책이지만 철학자를 소개하는 것이 아니라 더 근원되는 질문을 던지는 책이다. 뭐 아주 좋았다… 라고 말하긴 어렵겠지만, 꽤 좋았고 읽을만한 책이었다. 나의 세계관을 넓혀줄 수 있는 책. 세계와 자아 사이의 관계에 대한 책. 지식이 아닌 지혜에 관한 책. 이원론적인 세계에 살고있는 사람들을, 거기에 갇혀있는 사람들을 일원론적인 세계로 데려올 수 있을 만한 책.