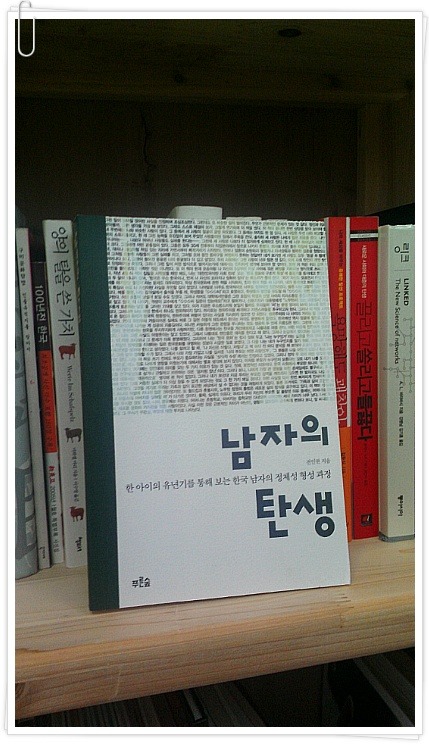

※ 남자의 탄생- 한 아이의 유년기를 통해 보는 한국 남자의 정체성 형성 과정, 전인권, 푸른숲, 2003.

이 책은 제목의 인상처럼 ‘상징’에 대한 해석이 주된 내용입니다. 부제에서 말해주듯 ‘한국 남자의 정체성 형성 과정’을 ‘아버지’란 단어로 풀이해 내는 거죠. 본서의 중심 내용을 한 문장으로 압축한다면, ‘한국에서 남자는 외적 공동체, 나아가 국가와 세계와 연관되어 있는 창이다.’ 라 줄일 수 있습니다. 말 그대로, 한국사회에서 남자는 한 가정의 외적통로라는 주장입니다. 그렇기 때문에, 가정의 다른 기둥인 ‘어머니’ 또한 집안의 또 다른 남자(아들)를 생산하여 공동체의 일원으로 인정받고 내 품의 ‘남자’를 통해 자신의 주장을 공동체 내에 표출하는 이중 의사소통 구조를 주조해 낼 수밖에 없습니다. 삼종지도(三從之道). 출가 전 여자는 아버지를 따라야하고, 출가 후 여자는 남편을 따라야 하며, 남편 사망 후에는 아들을 따라야한다는 조선조의 억압기제가 압축된 근대화의 과정에서 어떻게 변형되어 계승되는지 저자는 본인의 일화를 통해 뚜렷이 보여줍니다.

세밀하게 본다면, 앞서 말한 여성의 의사소통구조는 의존적이거나 비효율적인 ‘구태’로 낙인찍힐 만큼 단지 수동적 존재가 아닙니다. 집안의 ‘어머니’는 아버지의 눈을 피해 아들을 상대로 개별적인(맞춤형) ‘사랑’을 베풀면서 아들에게 아버지의 지배에 대한 의식적인 쉼터를 지속적으로 제공합니다. 제가 이렇게 추상적인 단어로 치장한 이유는, 어머니 또한 집안의 남자를 ‘길들인다’는 걸 강조하기 위함입니다. 어머니는 ‘남자’를 길러 기존 남자와의 집안 내의 권력(?) 다툼을 본인의 불필요한 감정소모 없이 간접적이자 효율적으로 해낸다는 겁니다. 그리고 대부분 승리하죠. 그 결과 품안의 새는 하늘을 가르지 못하듯 한국 사회에서 아들인 ‘남자’는 독립적인 개인으로 타인과 의사소통하기가 무척 힘이 들게 됩니다.

김어준은 ‘건투를 빈다’에서, ‘한 개인이 할 수 있는 최고의 혁명은 부모로부터의 독립이다.’라고 말했습니다. 이는 자신의 부모를 ‘아버지, 어머니’라는 사회적으로 주어지는 역할과 (자식인 자신이 바라는)기대에서 분리하여, ‘이OO, 김OO’로 볼 수 있어야 함을 의미합니다. 마치 친구를 바라보듯 부모를 한사람의 개인으로 객관화 시킬 수 있어야 그들의 장점 단점 모두를 포함해 비로소 한 사람의 인간으로 사랑할 수 있다고 주장합니다. 이게 자식으로 할 수 있는 진정한 혁명인 셈이죠. 그런데 다들 아시다시피 이게 생각보다 굉장히 어려운 과제입니다.

저자는 한국 사회에서 ‘남자’의 독립이 이토록 어려운 이유를, 개인이 감당하면서 성장해야할 타자와의 접촉을 집안 공동체에 위탁시켰기 때문이라 지적합니다. 외부로 통하는 창(공적인 아버지)과 내부를 여닫는 문(다독이는 어머니)이 워낙 긴밀하게 엮여있고 이게 한 사람이 사회에 자리 잡는 사회문법으로 조형되어 웬만한 성찰로는 벗어나기 어렵다는 겁니다. 이는 굳이 한국 남자의 특수성이라 이름 붙이지 않아도 한국 사회의 구성원이라면 쉽게 느낄 수 있는 부분입니다.

그럼에도 불구하고 이 책이 ‘남자의 탄생’이라 이름 붙여질 수 있었던 건, 남성인 글쓴이 본인이 겪은 한국 특유의 가족문화를 아예 까발리듯이 고백한 거친 섬세함 덕분입니다. 저자는 자신과 당신의 아버지를 ‘권위주의와 자기애’로 가득 찬 ‘동굴 속의 황제’라 표현하길 주저하지 않습니다. 물론 이와 같은 표현은 한국 남성이라는 추상성을 담보하기 때문에 가능하겠습니다만, 이 정도 수위의 자기 성찰은 ‘욕망해도 괜찮아.’의 김두식씨처럼 어느 정도 ‘천성’이 담보되어야 가능한 수준이지 싶습니다. 그리고 이 고백을 압축적 근대화의 시대성과 씨줄과 날줄로 엮으면서 가정 내 질서를 사회 전체의 질서로 세련되게 수렴한 시각도 한 몫 톡톡히 하죠. 비유하자면 안으로 곪은 상처를 세밀하게 자르긴 했는데, 막상 그 안에 들어간 메스는 후벼 파는 모양새라 할까요. 같은 남성으로서 카타르시스까지 느껴질 정도입니다.

비슷한 궤도로, ‘잉여세대’에 대한 조망으로 젊은 진보 필자로 떠오른 한윤형은 이런 가부장사회의 지역 차에 대해 재미있는 표현을 했습니다. ‘부산 남자는 마누라와 강아지는 안 때리고, 대구 남자는 마누라와 강아지는 때린다.’ 이 문장의 풀이는 부산 남자는 마도로스(matroos)로 대변되는 남성다움에 대한 마초적 미학이 있는 반면, 대구 남자는 앞서 말한 ‘동굴 속 황제’ 기질이 더 강하다고 하네요. (한윤형은 대구출신입니다. 혹시나 해서... ^^;;) 이 책의 저자는 대한민국 사회 전체가 이와 같은 같은 심리적 질병을 앓고 있다고 진단하고 있습니다. 이성복 시인의 시 '그날'의 유명한 구절처럼 '모두 병들었는데 아무도 아프지 않았다.'는 게 지금 한국 남자라는 겁니다.

여하튼, 이런 ‘황제 기질’이 결국 개인 간의 커뮤니케이션을 심각하게 위협한다는 게 가장 큰 문제입니다. 책 마무리의 ‘네 안의 아버지를 살해하라’라는 아주 거북하고 괴랄한 표현은 플라톤의 ‘동굴 속 우화’와 결부된다고 볼 수 있습니다. 행복한 오이디푸스로 머물지 말고, 가부장이라는 동굴을 나와 ‘아버지나 남자’가 아닌 건강한 개인으로서의 독립을 추구하라는 결론입니다. 짧게 소감을 붙인다면, 굉장히 흥미롭고 재미난 책입니다. 어떻게 보면 결말이 가부장제에 대한 뻔한 반성으로 귀결될 수 밖에 없음에도 불구하고 책 자체가 속도감이 있는 이유는 그 전개에서 글쓴이의 개인적 소회를 질퍽하게 묻어냈기 때문이라 할 수 있겠습니다. 정체성 형성 과정이란 것 자체가 개인의 내밀한 속내지 않겠어요? 이런 말 하긴 쑥스럽긴한데, 남성에 대한 관음적 시각이라 표현해도 충분하지 싶습니다. 한국남자, 그리고 대구보다 더한 구미남자로서 정말 강추하고 싶네요. ^^

Ps. 간만에 써서 쓴 문장 자체가 아스트랄라라~~ 한듯.. ㅠ.ㅠ

글을 잘 쓰는사람들 보면 원래부터 잘썼던건지 아님 나와같은 평범한 사람인데 독서를통해 생각이 깊어짐을 얻은건지, 아님 둘다인지. 부러워요 전 책을 읽고도 1차적인 생각도 못하거니와 금방 잊어서 몇번이고 다시보거든요